这张秧歌剧《兄妹拓荒》的剧照十分有名,既体现了我国戏曲的经典之作,也是我国拍照的经典之作。它不光一向挂在延安杨家岭中心办公厅原址的飞机楼一楼餐厅,作为在这儿举办的延安文艺座谈会的重要收成来展现,而且还在网上广泛传达,包含丰厚而深入的思维内在,具有活跃的前史价值与实际意义。

翻身农人成了艺术著作的主人公,为我国戏曲人物画廊增添了从来就没过的簇新形象

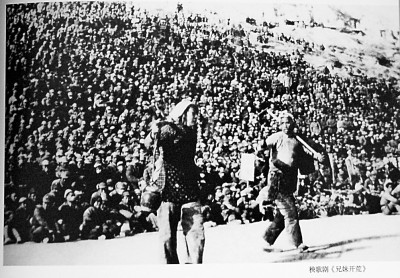

1943年2月5日正是新年。由鲁迅艺术文学院师生们组成的秧歌队在延安城南门广场举办文艺扮演,他们用陕北秧歌方式创造了一批著作,庆祝新年。延安电影团专门把这一盛况拍成了纪录片《延安秧歌运动》。拍照师吴印咸把《兄妹拓荒》扮演的精彩瞬间定格成为这幅相片。

在它的远景中,扮演哥哥的小伙子是鲁迅艺术文学院教师王大化,扮演妹妹的姑娘则是该校一年级学生李波。最抓人眼球的首先是他们的戏服。王大化头扎白羊肚毛巾,上穿白褂,下穿旧而肥壮的棉裤,系着大腰带。李波也是戴头巾,身穿小花袄。两人这一身装扮和陕北边区农人如出一辙。其次是他们的道具。王大化扛着锄头,李波挑着有水罐的担子,也都是农人出产日子的必备品。还有他们的动作,边唱边跳,大开大合,豪放流通,动感十足,把农人挥锄拓荒、送饭下地的情形化作艺术言语。而他们的表情显然是妹批判兄,要去陈述区长,兄匆忙拦住妹的一刹那。可见,两人将文艺扮演与日子情形简直融为一体,既把土得掉渣的陕北民间传统秧歌升华为艺术化的秧歌剧,又使艺术化的秧歌剧接地气,贴日子,从而体现在我国领导下的翻身农人成了艺术的主人公,为我国戏曲人物画廊增添了从来就没过的簇新形象。

《兄妹拓荒》应该是陕甘宁抗日根据地最早一部体现公民思维而且取得成功的秧歌剧。这部剧的编剧便是王大化、李波以及路由,叙述在1943年春天(也便是扮演的其时),兄参加会议,听了区长说话后,立志学习劳作英豪,干劲冲天,第二天一早就下地拓荒。为此,妹要给兄送茶饭。兄见状成心假装懒汉,跟她开个打趣,成果惹来妹的不满和批判。最终,兄妹和洽,进行拓荒比赛,“要十分尽力加紧地来搞出产,向劳作英豪看齐”。这儿不光反映了其时陕甘宁边区大出产运动的实际,而且还传达出劳作不再是艰苦劳作,而是荣耀之举,能成为英豪,取得赞誉,激起荣耀。这种簇新的劳作观是我国领导下构成的新风尚。

观众围在广场中心,从五湖四海不同视点赏识扮演,与艺人发生最直接的审美沟通

这幅剧照的主角并不仅仅在广场中心的艺术家,而且还有他们背面的观众。那鳞次栉比的男女老少简直占满了整个画面,这样的构图明显地体现出观众也是主人公。细心看去,画面中戴军帽的是八路军战士,扎头巾的是农人,戴眼镜的当然是知识分子,其间应该还有工人。前排的席地而坐,中心的袖手而站,后边的爽性坐在山坡上,雨后春笋,摩肩接踵。两万多各界军民都在仔细看戏。他们的成分就如主席说的:“最广阔的公民,占全人口百分之九十以上的公民,是工人、农人、战士和城市小资产阶层。”有意思的是,他们是在艺人的背面观看扮演的。这说明其时延安城南门广场的扮演是敞开的,观众是围在广场中心的周围,从五湖四海的不同视点赏识扮演。这种观看方式彻底地打破了戏曲艺术的第四堵墙,使观众和艺人简直零距离,从而发生最直接的审美沟通,互动更亲近,气氛更炽热。

我国是一心一意为公民服务的政党,实质便是公民的,所以全党及其领导的公民军队都以劳作为荣,都活跃参加劳作,投身到打破敌人封闭的轰轰烈烈的大出产运动中。为此,、朱德扛着锄头去种菜,周恩来、任弼时也亲身纺纱织布。一时间,劳作流行延安及陕北。中心不光赞誉劳作英豪,而且还在杨家岭中心大礼堂请客劳作英豪,对劳作英豪给予充沛肯定和高度赞扬,召唤人们学习劳作英豪。广阔公民大众也活跃做出呼应,又不断涌现出新的劳作英豪。秧歌剧《兄妹拓荒》艺术地反映根据地这时的日子和出产,而且把“发展出产,自给自足”“自己着手,锦衣玉食”的思维奇妙地消融在唱词中,轻松地传递给广阔观众。劳作荣耀带来了劳作高兴,劳作高兴促进兄妹自动劳作,相互比赛。所以,整部剧充满了欢喜心情,风格明亮。所以,它不光刻画了翻身农人的新形象,而且还体现了他们酷爱劳作的新观念以及“愉快、炽热地劳作”的新气象。

吴印咸在拍照这个镜头时是很考究的。他聚集于王大化演的哥哥,拍照他的正面表情,以杰出其主角的位置。而李波则通过一个侧脸造型来告知副角身份。这样就细腻而精确地体现出剧里面的人物的主次联系。他还烘托了现场观众的炽热气氛。人们看得满面笑容,津津乐道。比方,坐在第一排的那个女观众,笑得嘴都合不拢了。其实,与她类似的还有毛主席和朱总司令。据李波回想,毛主席在看戏时并不介意其时被风吹得四处飞扬的黄土,用手扒开周围人给他捂上的大白口罩,“仅仅兴奋地张着嘴哈哈大笑”。

尔后,鲁迅艺术文学院秧歌队又接连在杨家岭、中心党校、文明沟、联防司令部等处扮演,在延安掀起了秧歌运动的旋风,而且逐步流行到各个抗日根据地。最终,连统治区也赞扬起《兄妹拓荒》了。王大化因而成为延安知名度最高的明星,取得了很多忠诚的观众。他每到一地扮演,就会有许多老百姓跟着去,呼朋唤友,说“去看王大化!”以至于陕北根据地的一些企业充沛的使用王大化的知名度,打出王大化招牌来推销产品,所以呈现了“王大化牌番笕”“王大化牌卷烟”等。忠诚观众的呈现和借用王大化之名进行品牌营销都是文艺传达中效应明显的体现,都是受众效果的显示。可见,那时延安的时尚也不输当下。它昭示了一个文艺著作若是没有受众,就会失掉存在的价值而毫无意义;而广阔受众的炽热欢迎,便是对著作的最高奖励。公民艺术家创造反映公民日子的艺术著作必定可以感动公民之心,取得公民的酷爱!这一个道理至今还没有过期。

王大化在创造这部剧之前从前主演过苏联名剧《马门教授》,扮演马门洛克医师。促进他从热心外国名剧扮演到活跃创造本乡戏曲的改变与腾跃的原因正是延安文艺座谈会。王大化全程参加了座谈会。他聆听了主席的说话。毛主席不光指出了“咱们的文学艺术都是为公民大众的,首先是为工农兵的,为工农兵而创造,为工农兵所使用的”方向,而且还结合自己阅历,提出了文艺家要深入日子,了解日子,改造思维感情,与公民浑然一体的创造主张。他说:“咱们知识分子身世的文艺工作者,要使自己的著作为大众所欢迎,就得把自己的思维感情来一个改变,来一番改造”。他又说:“我国的革新的文学家艺术家,有长进的文学家艺术家,有必要到大众中去,有必要长时间地无条件地一心一意地到工农兵大众中去,到炽热的奋斗中去,到仅有的最广阔最丰厚的源泉中去,调查、体会、研讨、剖析全部人,全部阶层,全部大众,全部生动的日子方式和奋斗方式,全部文学和艺术的原始资料,然后才有或许进入创造进程。”

在吴印咸拍照的参会人员大合影中,王大化站在最终一排的最右边。会后,王大化的创造思维发生了根本改变。他仔细贯彻的说话精力,尽力转型,深入日子,亲身采风,直接找到边区拓荒劳作英豪马杏儿及其父亲马丕恩了解状况,而且运用陕北公民脍炙人口的秧歌加以体现,创造出了《兄妹拓荒》。

该剧的成功便是饯别文艺思维的成功,它在其时具有划时代的前史意义,在当下也有活跃的实际意义。王大化在1944年陕甘宁边区文教大会上,被评选为甲等文教英豪,在1945年边区群英大会上又被评为甲等榜样文明工作者。这表明他便是延安文艺界的劳作英豪。《兄妹拓荒》的成功激起了他的创造热心,坚决了他在为公民而艺术的路途上奋勇前进的决心。1945年,他初次导演了引起更大颤动的歌剧《白毛女》,成为我国革新文艺的代表作。1946年12月21日,他带领创造组成员去东北体会日子,在齐齐哈尔到讷河的路上,因路途波动,从车上坠地而罹难。后来,通过主席的同意,中心东北局颁发他“公民艺术家”的荣耀称号。他用生命来饯别公民艺术家为公民创造的理论,所以他的著作必定为公民所爱,必定成为经典。而这幅剧照的拍照者吴印咸也由于把镜头对准了公民,也被誉为公民拍照家,他的著作也取得了永存的生命,至今仍然熠熠生辉。